Wenn Melchancholie eine Landschaft hat

Nordbayerischer Kurier am 31. August 1982: „In wenigen Jahren wird man nur noch aus den Geschichtsbüchern erfahren können, was da an der Pegnitz einst war, und nur die alten Leute werden erzählen können, wie es war.“ Genau so kam es. Hermann Hollfelder und Martin Rost sind über siebzig Jahre alt. Sie wohnten in Fischstein und in Oberbrand. Ihre Dörfer sind verschwunden.

Text: Andreas Hessenauer | Fotos: Privat

Genau hier stand unser Haus“, sagt Martin Rost, „und dort drüben das vom Kohl Michel, unserem Nachbarn.“ Rost hält ein altes Foto in der Hand. Darauf ein Einfamilienhaus mit hübschem Obstgarten. Der Garten ist jetzt eine verwilderte Wiese. Ein paar der Bäume stehen noch. Knorrig stemmen sie sich gegen den Verfall. Mehr ist nicht geblieben vom Weiler Oberbrand, in dem Rost seine Kindheit und Jugend verbrachte.

Wir schauen vom welligen Grashügelland hinunter zur Pegnitz. Dort lag einst Rauhenstein. Ein schmales Sträßchen schlängelt sich zu einem weiteren Nachbarort: Fischstein.

Die vielen Quellen in der Gegend wurden den drei Dörfern zum Verhängnis. Die wachsende Stadt Nürnberg brauchte Trinkwasser. Der kommunale Versorger EWAG, Vorläufer der heutigen N-ERGIE, wies 1960 ein Wasserschutzgebiet aus. Brand (Unter- und Oberbrand), Rauhenstein und Fischstein lagen in der Kernzone und hatten es plötzlich mit einschneidenden Auflagen zu tun: keine Düngung auf den Feldern und keine Baumaßnahmen mehr, auch nicht für Instandhaltung und Renovierung der Häuser. Es waren nur ein paar Sätze Beamtendeutsch, aber sie bedeuteten das Ende der Jahrhunderte währenden Besiedelung des Talabschnitts. Fischstein wurde im Jahr 1326 erstmals urkundlich erwähnt, als Standort eines Eisenhammers an der Pegnitz. Nach und nach entstanden um die Hammerwerke in Fischstein und Rauhenstein Dörfer, mit allem, was dazugehört. In Rauhenstein gab es einen Laden und ein Wirtshaus. Die Emissäre der EWAG wußten genau, wo sie die Hebel anzusetzen hatten: Die Wirtsleute wurden großzügig abgefunden, das Wirtshaus 1967 abgerissen. Der gesellschaftliche Mittelpunkt des Dorfes war verschwunden, nun hielten es auch die restlichen Dörfler nicht mehr lange aus. Von seinen Bewohnern verlassen, verkam das einst herrschaftliche Hammerhaus zur Ruine. 1987 rückten die Bagger an, kein Stein blieb auf dem anderen. Rauhenstein war Geschichte. In Fischstein wohnte zu diesem Zeitpunkt noch eine Handvoll trotziger Widerständler. Der Ort bot ein trostloses Bild: Zwischen Abrißlücken standen noch zwei, drei einsame Häuser. Das Letzte war das vom Ziegler Franz. Erst als über Achtzigjähriger verließ er es. Er verließ es im Sarg. Das war im Jahr 1991.

Der Kräftigste spurte vorneweg

Seitdem ist viel Gras über die Dörfer gewachsen. „Aber es gibt noch versteckte Spuren“, verrät mir Hermann Hollfelder. Er ist ein alter Fischsteiner und kennt jeden Zentimeter hier. Er führt mich durch unwegsames Gelände. Zeigt mir Mauerreste, Fundamente, einen Bierkeller, verwitterte Grenzsteine und zugewachsene Wege. Unter Brennesseln: der Schlackehaufen des ehemaligen Eisenhammers. Er weiß genau, wo welches Haus stand und welchen Namen es hatte. Dort am Felsen „Beim Schmierbrenner“, am Waldrand „Beim Grabenbauer“, am Fuß des Hügels „Beim Birnbaum-Ziegler“.

Auch seinen Schulweg kennt er noch ganz genau: ein einsamer Pfad von Fischstein aus durch die Wiesen am Fluß entlang und dann durch den Wald zum Kloster in Michelfeld. Zweimal in der Woche war in der Klosterkirche um sieben Uhr Morgenmesse. Die Kinder sammelten sich um sechs Uhr zum Aufbruch. Im Winter war es um diese Zeit noch dunkel. Da es nach dem Krieg an Petroleum mangelte, mußten sie ohne Lampen auskommen. Einzige Orientierung auf dem Weg gab das schmale, graue Himmelsband zwischen den Baumwipfeln. Die Kinder liefen bei Schnee in Kolonne, der Kräftigste spurte vorneweg. Waren die Kammerweiher zugefroren, kürzten sie über die Eisfläche ab. Wer einbrach, mußte bis zur Schule schlottern, um dort am Ofen wieder aufzutauen. Im Winter steckten die Füße in Holzschuhen, im Sommer gingen die Kinder barfuß.

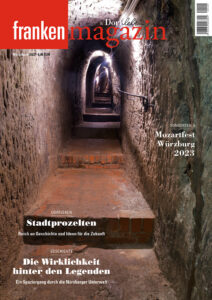

Die Kapelle in Fischstein

An den warmen Tagen trödelten sie auf dem Nachhauseweg und kamen erst gegen Abend an. Das Tal war voller Abenteuer. Sie planschten in den Weihern, erfrischten sich in der Pegnitz oder schipperten den Fluß mit einem selbstgebauten Floß hinunter. Das Flußwasser war so sauber, daß sie es tranken. Unter jedem zweiten Stein versteckte sich ein Flußkrebs. Die Kinder sammelten die Krebse und warfen sie daheim in kochendes Wasser. Das schmeckte köstlich. Bis spät nachts saßen sie im Herbst am Feuer und bewachten die Kartoffelfelder. Dann trauten sich Hirsche und Wildschweine nicht aus dem Wald. Am knisternden Feuer heckten sie Streiche aus. Sie klauten am Bahnhof eine Draisine, rollten Kürbisse aufs Gleis und jagten Hasen auf der Wiese vor dem Forsthaus, wenn der Förster nicht zu Hause war. Bullerbü an der Pegnitz, Streiche wie in Lönneberga, Flußabenteuer wie die von Huckleberry Finn?

„Ja“, sagt Martin Rost, „so war es wirklich.“ Hermann Hollfelder hat es anders erlebt: Sein Vater war im Krieg gefallen, in den folgenden Jahren mußte Hollfelder als Bub die Familie versorgen. Nach der Schule hütete er die Kühe der Bauern im Veldensteiner Forst. Für seine Mithilfe bei der Kartoffelernte bekam er als Wochenlohn einen Laib Brot. Im Sommer kam die Dreschmaschine ins Dorf. Sie hielt zwei Maschinisten und zehn Zuarbeiter gleichzeitig auf Trab. Hollfelder und Rost schwitzten gemeinsam im Lärm und Getreidestaub.

„Für mich war es eine schwere Zeit“, sagt Hollfelder. „Aber wenn ich zurückdenke, werde ich wehmütig. Ich gehe oft meinen alten Schulweg entlang. Ich wünsche mir, daß ich noch lange gut zu Fuß bin. Mich zieht es immer wieder hierher.“ Auf seinen Spaziergängen steuert Hollfelder stets die Kapelle in Fischstein an. Sie ist das einzige Gebäude, das nicht abgerissen wurde. Er kehrt das Laub vom Weg und zündet drinnen eine Kerze an. Dann betet er. In die Votivtafeln neben dem Altar sind die Namen und Sterbedaten seines Vaters und Großvaters eingraviert. Es ist wichtig, daß die Kapelle noch steht. Sie ist für die ehemaligen Bewohner ein Ort ihrer Gefühle. Einmal im Jahr, an Christi Himmelfahrt, kommen sie hier alle zur Maiandacht zusammen. Warum gab es keinen Widerstand, als das Ende der Dörfer besiegelt war? Keine Sitzblockaden, Bürgerinitiativen, Wutbürger?

Die zwei Seiten der Medaille

„Die Leute waren damals obrigkeitshöriger. Sie nahmen es als höhere Gewalt einfach hin“, entgegnet Martin Rost. Vielleicht spielte auch eine Rolle, daß die Dörfer nicht schlagartig verschwanden. Niemand wurde mit Gewalt hinausgeworfen. Der Exodus war ein schleichender Prozeß, der sich über die Zeitspanne einer Generation hinzog. Den Jungen fiel es leichter zu gehen. Die Alten blieben und protestierten damit auf ihre Weise. „Die Medaille hat zwei Seiten“, so Rost, „wäre die Gegend nicht Schutzgebiet, dann sähe es jetzt hier so aus wie überall: flurbereinigt, asphaltiert, zersiedelt.“

Das Pegnitztal zwischen Michelfeld und Ranna ist ein Juwel. Zwischen Weihern, Fluß und Wäldern liegen saftgrüne Wiesen. Ihre Konturen sind nicht mit dem Lineal gezogen, sondern sie schmiegen sich in die Gegebenheiten des Geländes. Hier ein sich bis weit ins Tal vorwagender Waldzipfel, da eine vom Fluß umspülte Halbinsel. Die Pegnitz ist nicht reguliert. Es ist ihr selbst überlassen, welchen Weg sie wählt. Das Tal ist Naturschutzgebiet und für den Autoverkehr gesperrt. Von Zeit zu Zeit preschen die Regionalzüge der Bahnlinie Nürnberg - Bayreuth aus dem Wald und folgen für einen Moment den Windungen des Tales, bevor sie wieder verschwinden. Dann ist es wieder still, in einer der schönsten Flußlandschaften Deutschlands.Welch Kontrast zum urbanen Charakter des Flusses an seinem Unterlauf. Nürnberg ist weit und Nürnberg ist nah: Fast die Hälfte des Nürnberger Trinkwassers stammt aus den hiesigen Quellen. In der fünfundvierzig Kilometer langen Rannaleitung wird es entlang des Pegnitztals zur Stadt geleitet. Martin Rost lacht: „Bei Fischstein gab es einen Zustieg zu einem Wasserrohr. Als dieses einmal trockengelegt war, setzten wir uns auf einen Rollwagen. Er diente der EWAG zu Wartungszwecken. Einer von uns schob an und dann donnerten wir im Rohr das Tal hinunter.“ Dann wird Rost ernst und streicht mit der Hand über einen Schriftzug. Sein Vater war Steinmetz und meißelte die Worte in Stein: „Erinnerung an Ober- Unterbrand 1450 – 1975“.

Der Findling steht im ehemaligen Garten seines Elternhauses. Rost kommt regelmäßig hierher, um ihn zu säubern. „Wir mußten unser Haus 1973 abreißen. Das tat weh. Hier war es wirklich schön.“ Dann schaut Rost hinunter in Richtung Pegnitz.

„Eigentlich“, sagt er, „ist es hier noch immer wunderschön.“