Unsere Rettung – ein Denkstück

„Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus.“ (Lothar Zanetti)

Text: Lothar Mayer

Klimawandel: Dürren und Überschwemmungen, steigender Meeresspiegel und fallender Grundwasserspiegel, Klimaflüchtlinge und Wasserkriege, Gletscherrückgang und Ausweitung der Wüsten. Begriffe, die mittlerweile zu unserem Standardrepertoire gehören. „Europas Reiskammer geht das Wasser aus“ titelt ZEIT ONLINE gerade während ich dieses kleine Essay zu Papier bringe. Es fehlt dem Po an Wasser, obwohl er doch von unzähligen Alpengletschern gespeist wird. Hinter diesen Wortungeheuern und Meldungen lauern Einschränkungen, Verordnungen, Gesetze, Verbote.

Und wir ahnen es ja doch schon lange: Mit einem E-Auto vor der Türe, einer PV-Anlage auf dem Dach und einer Wärmepumpe im Garten wird es nicht getan sein. Und ob eine Rückkehr zum menschlichen Maß und „Small is Beautiful“ ausreichen, wie es E.F. Schumacher bereits in den 70er Jahren postulierte, darf auch bezweifelt werden. Nein, dieses Mal wird es uns härter treffen. Dieses Mal wird uns mehr abverlangt.

Aber wie soll man dem Problem Herr werden?

Wenn Albert Einstein recht hat, daß Probleme jedenfalls nicht mit derselben Denkweise gelöst werden können, durch die sie entstanden sind, dann sehen wir die Herausforderung schon sehr viel klarer: Eine neue Denke muß her. Aber woher nehmen?

Bevor wir diese Frage klären, will ich erst einmal eine Vermutung, nein, vielleicht ist es eher ein Gefühl, formulieren.

Ich glaube, wir werden die Probleme nicht lösen, wenn wir uns alleine auf die Wissenschaft verlassen, denn die Wissenschaften – vor allem die Naturwissenschaften – waren es ja gerade, die uns die Möglichkeiten gegeben haben, Verbrennungsmotoren, Flugzeugturbinen, mit Kohle-, Gas oder Öl befeuerte Kraftwerke zu bauen und uns alle benötigten Rohstoffe verfügbar zu machen. Ganz nebenbei: Mein Gefühl ist übrigens durch die Aussage Einsteins (siehe oben) vollständig gedeckt.

Woher soll sie also kommen, die Rettung?

Unser Problem darf jedenfalls nicht nur über den Kopf, sondern muß auch über die Seele, über die Emotionen angepackt werden. Und wenn dann noch Hartmut Rosa, Soziologe und Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt behauptet, daß Demokratie ohne Religion nicht funktioniert, dann haben wir eine weitere wichtige Meinung, die uns auffordert, die Lösung gesellschaftlicher Probleme nicht nur von der Wissenschaft zu erwarten, sondern das Suchfeld in Richtung Spiritualität zu erweitern. „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“, heißt es bei Kohelet. Und bei Salomon liest man „Es gibt nichts Neues unter der Sonne.“ In der Tat – genau jetzt ist die Kohelet‘sche Zeit und auch die Stunde. Und mehr noch: Das was wir benötigen ist auch – ganz im Sinne Salomons – gar nicht neu, sondern schon Jahrhunderte alt.

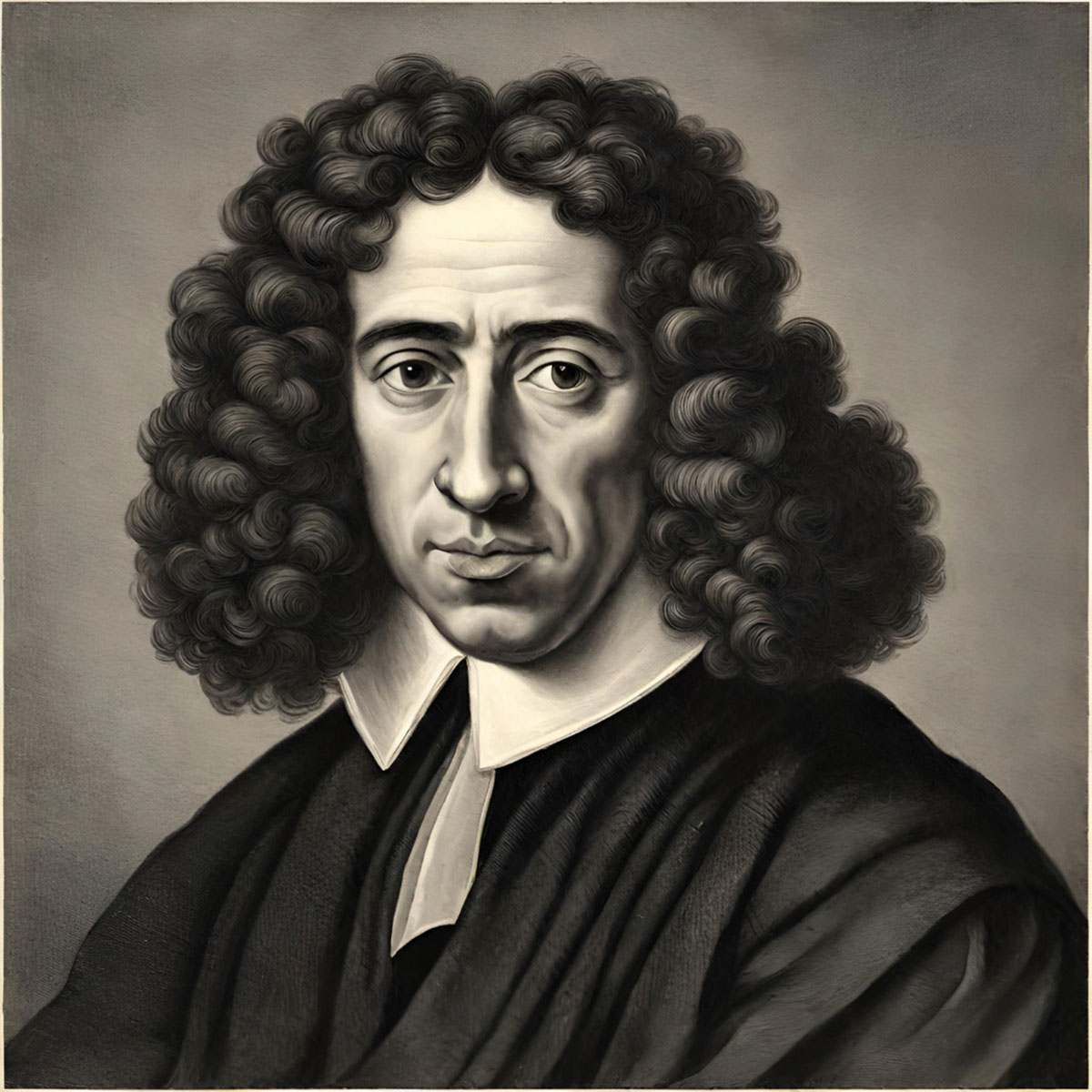

Baruch de Spinoza wurde am 24. November 1632 in Amsterdam geboren. Er war Sohn sephardischer Immigranten aus Portugal. Wegen seiner bibelkritischen Auffassung wurde er im Rahmen eines Cherems aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Spinoza war damals 24 Jahre alt.

Ein Cherem ist ein Bann, der zur Durchsetzung rabbinischer Dekrete und dem Ausschluß von Ketzern diente, die nach Meinung der jüdischen Autoritäten durch ihr Verhalten dem Judentum schadeten.

Besonders ketzerisch war eine Beobachtung, die gläubigen Juden den festen Boden unter den Füßen wegzog. Spinoza bemerkte, daß es offenbar niemandem in seiner Gemeinde aufzufallen schien, daß das Volk Israel mit seiner kollektiven und ehrfürchtigen Haltung gegenüber der Thora genau die Sünde beging, vor der Gott am meisten gewarnt hatte: die Götzenanbetung. Im Bannfluch, der über Baruch Spinoza ausgesprochen wurde, hieß es:

„Nach dem Beschlusse der Engel und dem Urteil der Heiligen bannen, verwünschen, verfluchen und verstoßen wir Baruch de Espinoza, mit Zustimmung des heiligen Gottes, gepriesen sei Er, und dieser ganzen heiligen Gemeinde […], mit dem Bannfluche, womit Josua Jericho fluchte, mit dem Bannfluche, mit dem Elisa den Knaben fluchte, und mit all den Verwünschungen, die im Gesetz geschrieben stehen. Verflucht sei er am Tage und verflucht sei er bei der Nacht; verflucht sei er, wenn er sich niederlegt, und verflucht sei er, wenn er aufsteht, verflucht sei er bei seinem Ausgang und verflucht sei er bei seinem Eingang. Möge Gott ihm niemals verzeihen, möge der Zorn und Grimm Gottes gegen den Menschen entbrennen […] und seinen Namen unter dem Himmel austilgen, und möge Gott ihn zu seinem Unheil ausscheiden von allen Stämmen Israels […] Wir verordnen, daß niemand mit ihm mündlich oder schriftlich verkehre, niemand ihm irgend eine Gunst erweise, niemand mit ihm unter einem Dach verweile, niemand auf vier Ellen in seine Nähe komme, niemand eine von Ihm verfaßte oder geschriebene Schrift lese.“

Spinoza verbrachte sein Leben als Linsenschleifer und Philosoph. Als Hauptwerke gelten die Ethik und der Tractatus theologico-politicus. Goethe soll die Ethik ein Jahr lang mit sich herumgetragen haben, weil sie ihm Ruhe und Weitblick vermittelte.

Spinozas Einfluß auf Goethe und vor allem auf die Dichtung des Faust ist unbestritten, diskutiert wird lediglich der Grad des Einflusses. Am schönsten hat Heinrich Heine Spinozas Werk und seine Wirkung beschrieben.

Der Glaube an einen persönlichen Gott ist reiner Aberglaube

„Wenn man den Spinoza einst aus seiner starren, altcartesianischen, mathematischen Form erlöst und ihn dem großen Publikum zugänglicher macht, dann wird sich vielleicht zeigen, daß er mehr als jeder andere über Ideendiebstahl klagen dürfte. Alle unsere heutigen Philosophen, vielleicht oft ohne es zu wissen, sehen sie durch die Brillen, die Baruch Spinoza geschliffen hat.“ Spinoza wird dem Rationalismus zugeordnet und gilt als einer der Begründer der modernen Bibel- und Religionskritik und auch als Wegbereiter der Aufklärung.

Spinoza starb am 21. Februar 1699 in Den Haag.

Für Spinoza ist der Glaube an einen persönlichen Gott reiner Aberglaube.

Für ihn ist die Natur in ihrer Gesamtheit göttlich. Man könnte sagen, er vergöttlichte die Natur oder er vernaturwissenschaftlichte Gott. Beide Definitionen sind übrigens zulässig.

Mit Natur meint Spinoza alles was existiert, die absolut perfekte Einheit aus unendlich vielen Entitäten und die Gesetze, die notwendigerweise zwischen ihnen walten.

Wenn wir es nun schaffen, neben der je individuellen Religion – seien es die monotheistisch-abrahamitischen Religionen oder Religionen, die regionale Bezüge haben eine weitere, einen weiteren Gott mit zu etablieren, wäre die Welt vielleicht doch noch zu retten.

Eine kleine Korrektur wäre allerdings an Spinozas Lehre schon noch notwendig. Spinoza lehrt Immanenz und nicht Transzendenz. Rein immanent ist die Natur aber auch nicht. Die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen, wird die Naturwissenschaft nie beantworten können. Auch die Frage von wem der „Unbewegte Beweger“ des Aristoteles und Thomas von Aquin seinen Impuls erhält, bleibt ein ewiges Geheimnis und damit ist auch die Frage nach einem Jenseits dem Zugriff der Wissenschaft entzogen, und das ist auch gut so. Die Natur hat und behält somit eine transzendente Komponente, die für jede Religion elementar und auch konstituierend ist.

Die Wurzel des Begriffs Religion liegt in dem lateinischen „religio“, das mit Rückbindung übersetzt wird. Religionen sind unübertroffen in dem Geschäft, Menschen zu erreichen.

Und in der Tat, wir brauchen dringend eine Art von Rückbindung an die Natur, die ihrerseits gerade dabei ist, ihren Instrumentenkasten zu öffnen, um sich im Sinne einer Immunabwehr eines „Falschspielers“ zu entledigen. Wer der Falschspieler ist, wollen Sie wissen? Na, schon ein kleiner Taschenspiegel kann helfen das Rätsel zu lösen …

Wenn es gelänge, Gott in der Natur zu sehen, hätte das einerseits etwas Transzendentes und andererseits auch eine gewisse rustikale Diesseitigkeit.

Von dem Philosophen John Rawls stammt die Erkenntnis, daß jede Norm „unparteiisch begründet“ sein muß, um von der Mehrheit akzeptiert zu werden. Das ist beruhigend, denn Spinozas „Religion“ ist absolut unparteiisch, könnte somit mehrheitlich akzeptiert werden, denn jeder von uns ist schließlich ein Stück Natur. Der benötige Lebensstilwandel, der ein verändertes Handeln und Denken voraussetzt, wäre auf diese Weise offenbar möglich.

Klar, wir alle sündigen gegen unseren Gott, unsere Götter aber in der Regel sehen wir ihn oder sie nicht. Die Natur und die Folgen unseres Handelns können wir jederzeit besichtigen. Aber der vielleicht größte Vorteil: Die acht Milliarden Menschen auf dem Globus hätten ein und dieselbe Religion und das hat es noch nie gegeben. Und das ist aber auch nötig, denn die Probleme machen ja vor Landesgrenzen nicht halt. Der arme Süden zahlt heute die Rechnung für die Verfehlungen des reichen Nordens, denn CO2 aus den Schornsteinen unserer Kraftwerke oder aus den Auspuffrohren unserer Autos macht an der Straße von Gibraltar ja nicht halt.

Wie ist das aber hinzukriegen?

Nun, wir wissen schon seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, welche Macht Autoritäten auf das Verhalten der Menschen haben. Stanley Milgram hat es uns gezeigt. Mittlerweile wissen wir auch, wie leicht es ist, die Massen auf eine bestimmte Denkweise einzuschwören. Corona und auch der Ukraine-Krieg haben uns wieder gezeigt, daß die vereinigte Macht der Medien bei etwa 80 % der Bevölkerung – geeignete Intensität, Repetition und Penetranz vorausgesetzt – alle Zwischentöne und die leisesten Zweifel an einer gewünschten Denkungsart ausblenden können. Und in diesem Fall wäre es endlich einmal ein Segen, wenn es gelänge.

Ich halte es für möglich, daß bei geeigneter Indoktrination, zunächst kleinere Religionsgemeinschaften – gegen den allgemeinen volkskirchlichen Schwund – entstehen und dann wachsen könnten, um so zu Kristallisationskeimen für weiteres weltweites Wachstum zu werden. Nur ein Beispiel: Mittlerweile bekennen sich knapp 500 Millionen (!) Menschen zu den pfingstlerisch-charismatischen Protestantismen. Ein unglaublicher Missionserfolg. Die Bewegung, die aus sich heraus und gegen den Mainstream wuchs, geht in die Anfänge des letzten Jahrhunderts zurück. Es bedurfte nur eines charismatischen Predigers, des Pastors Jonathan Paul (1853 – 1931), der die nur noch wenig geistliche Kraft ausstrahlende Unbedingtheit und entschiedene Intoleranz der tradierten Religionsgemeinschaften aufgriff, und eine Bewegung ins Leben rief, die die Einheit aus Körper, Geist und Seele beschwört. Mit dem Glauben der Pfingstler ist eine moralische Ökonomie verbunden, in der starke Selbstdisziplinierung, Triebunterdrückung und Askese prämiert werden.

Na bitte: wäre das nicht eine Blaupause für unsere neue Naturreligion, den Spinozismus? Zum Schluß noch einmal Albert Einstein: „Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt.“